2008年第2期

中国古代的天文学与文学

作者:黄 鸣

天文学不但作为古代文学中的具体事象而出现,它还作为古代文学观念的思想资源而被应用到文学理论的构建当中。

比如在中国最早的成体系的文艺理论著作《文心雕龙》中,就有“夫玄黄色杂,方圆体分:日月叠璧,以垂丽天之象;山川焕绮,以铺理地之形。此盖道之文也”的说法(《文心雕龙·原道》),同篇又有“故知道沿圣以垂文,圣因文而明道”、“辞之所以能鼓天下者,乃道之文也”之句。这是刘勰对文学发生论的一种阐释,而他用以引出结论的论据“玄黄色杂,方圆体分”,就是中国古代天文学中的盖天说。盖天说是中国最古老的一种讨论天地结构的体系,主张天圆地方,就是此处的“方圆体分”之意。《晋书·天文志》:“周髀家云:‘天圆如张盖,地方如棋局。’”就是对这种早期宇宙论的简明阐述。刘勰认为,天地方圆体判,各有其文,而“道”作为本体论范畴内的宇宙本体,又涵括了天文与地文,其性质是自然而然,这就为下文的“人文之元,肇自太极”,将人文与天文和地文并列而成为三才之道奠定了理论依据,从而为文学找到了发生论的源头。在这里,刘勰对文学起源的证明是借助天文学的知识来实现的。

又如宇宙是无限的思想,也影响到了中国古代文学思想。《经典释文》卷二十六释《庄子·齐物论》“挟宇宙”一语引《尸子》云:“天地四方曰宇,往古来今曰宙。”大抵“宇”指空间,“宙”指时间。宇宙无限的观点,在上古时代已有萌芽,如《庄子·逍遥游》:“天之苍苍,其正色邪?其远而无所至极邪?”这种说法已经蕴含着宇宙无限的猜测。战国的名家学者惠施也曾提出过“至大无外,谓之大一;至小无内,谓之小一”的观点(《庄子·天下篇》),这些说法都还是在哲学上对宇宙是无限的思辨,而真正证明宇宙无限观点的,还是天文学自身。汉代以前就已产生的宣夜说就是主张宇宙是无限的,据《晋书·天文志》对宣夜说的记载,认为天是无边无际的气体,日月星辰就浮动于其中。到了东汉的天文学家张衡,就正式提出“过此以往者,未之或知也。未之或知者,宇宙之谓也。宇之表无极,宙之端无穷”的观点(《灵宪》),明确揭示了宇宙无限的概念。宇宙无限观念使人类的思想面对着的不再是眼前这个狭小的天地,而是超越目力所及的广袤时空。它能促使人类在感叹之余深刻地反省自身。西哲康德曾说:“有两样东西,人们越是经常持久地对之凝神思索,它们就越是使内心充满常新而日增的惊奇和敬畏:我头上的星空和我心中的道德律。”(《实践理性批判》)同样的星空,在中国古代文学思想中的反映除了敬畏之外,还更带上了一丝洒脱之感。苏东坡在《前赤壁赋》中阐发说:“客亦知夫水与月乎?逝者如斯,而未尝往也;盈虚者如彼,而卒莫消长也。盖将自其变者而观之,则天地曾不能以一瞬;自其不变者而观之,则物与我皆无尽也,而又何羡乎?”这种思想糅合了庄子(《德充符》)和佛教空宗(僧肇《物不迁论》)的思想,也吸取了从先秦到唐代的宇宙无限思想,是它们在文学思想中的继续发展。

三、天文学的文学形式

古代文学影响及于天文学者,在于很多天文学著作往往会采用文学形式,以便记诵。有些天文学著作本身就是文学作品。

郑慧生先生曾译注了五首天文星象的诗赋,即东汉张衡的《思玄赋》的一部分、北魏张渊的《观象赋》、隋朝李播的《天文大象赋》、隋代丹元子的《步天歌》以及唐代无名氏的《玄象诗》(见《认星识历——古代天文历法初步》)。这些是历代比较有名的、艺术上比较成熟的天文星象赋。它们的主要特色都是以艺术的手法来列举天上的星宿,将各个星辰形象化和拟人化,既方便记诵,也有一定的文学色彩。而就赋这个文学体裁而言,虽然不是专门列举星象,但其内容与天文学有关的篇目远不止此数。清人陈元龙所编的《历代赋汇》,收录历代天象赋二百九十余篇,有相当一部分与天文学相关。此外在历代的诗、文等文学体裁中,都有天文学题材的作品出现。

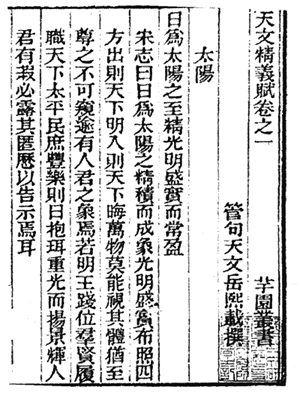

图三:[元]岳熙载《天文精义赋》书影,《宇园丛书》本

例如,在古代文学的总集或类书中,往往会立“天象”或“天部”,在诸卷之首。此外,“岁时部”也通常与天文学中的历法节气之学相关。如《艺文类聚》立有“天部”两卷,“岁时部”三卷,收录从先秦至隋的相关诗文。明人张之象辑《古诗类苑》,立“天部”三卷,“岁时部”四卷,收录先秦至隋的古诗,他所辑的唐诗总集《唐诗类苑》)中,立“天部”八卷,“岁时部”十五卷,其中有不少与天文学相关的诗歌。宋初四大类书中的文学总集《文苑英华》中,按体裁来分,赋类立“天象”二十卷,“岁时”四卷,诗类立“天部”八卷,歌行类也有“天·四时”一卷。其篇幅也是相当巨大的。

有些古代的文学家所写的哲学性著作也对天文学有所阐发。图三:[元]岳熙载《天文精义赋》书影,《芋园丛书》本如屈原的《天问》、柳宗元的《天对》、刘禹锡的《天论》,都是对天文学有影响的文章。又如宋元间的邓牧写过一篇《伯牙琴·超然观记》,里面有一段说得极为符合宇宙无限的原理:“且天地大矣,其在虚空中不过一粟耳。……虚空,本也;天地,犹果也。虚空,国也;天地,犹人也。一本所生,必非一果;一国所生,必非一人。谓天地之外无复天地焉,岂通论耶?”

邓牧字牧心,钱塘(今浙江杭州)人,宋亡后不仕,淡薄名利,遍游名山,隐居于洞霄山中超然馆,幽忧独处,或数月不出。也许,文学家的想象力较为丰富,所以邓牧玄思入微,竟能窥得天文学上的一项真正的秘密:宇宙中可能另有地外生命。或许,这种天文学家和文学家作为思维主体同样具有的不羁的想象力,就是天文学和文学能发生关系的最根本原因吧?

(作者单位:中央民族大学文学与新闻传播学院)

[1]